随着低代码开发在企业数字化中的普及,“技术锁定”逐渐成为企业选型时的核心顾虑,一旦选择某款低代码平台,后期是否会因平台限制无法迁移应用?是否会被迫长期依赖该平台的服务,导致成本失控?这些问题让不少企业在低代码开发面前犹豫不决。那么,低代码开发究竟是否会导致技术锁定风险?风险主要体现在哪些方面?企业又该如何提前规避?本文结合实际案例与行业规律,为企业提供全面解答。

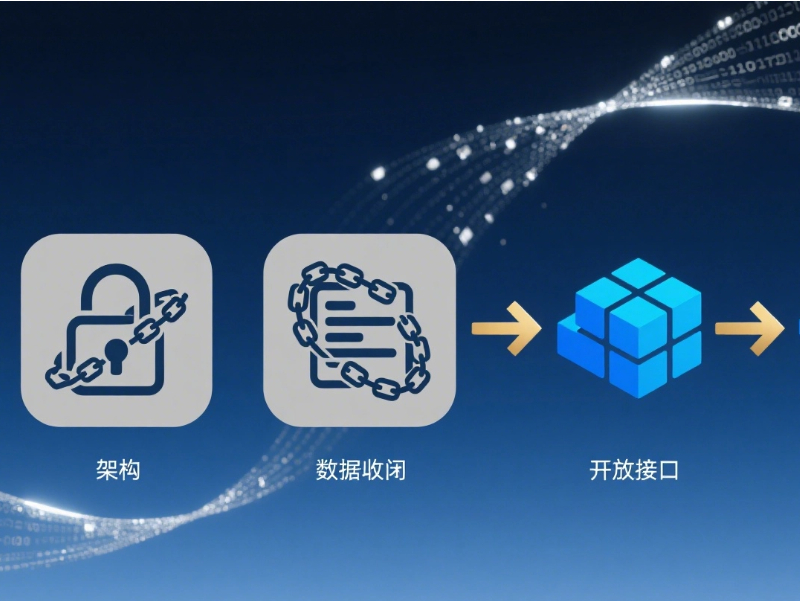

低代码开发的技术锁定风险并非空穴来风,而是源于平台设计的“专有性”与“封闭性”,主要集中在以下三个维度:

1.应用架构锁定,无法脱离平台运行

部分低代码平台为追求开发效率,采用“专有架构”设计——应用的核心逻辑、组件依赖均与平台深度绑定,一旦脱离平台,应用便无法正常运行。

2.数据格式封闭:迁移难度大

数据是企业的核心资产,但部分低代码平台会将数据存储在专有格式的数据库中,且不提供标准化的导出接口。当企业想将数据迁移到其他系统(如ERP、BI工具)时,需耗费大量人力进行数据格式转换,甚至可能出现数据丢失、错乱的问题。

3.生态依赖严重:第三方工具对接受限

低代码平台若缺乏开放的生态体系,会导致企业陷入“工具依赖”——无法与现有业务系统(如CRM、OA)或第三方工具(如设计软件、测试工具)无缝对接,只能使用平台自带的功能模块。

需要明确的是,低代码开发的技术锁定风险并非普遍存在,而是与平台的“开放性”直接相关。具备以下特征的低代码平台,能有效降低锁定风险:

支持标准化技术栈与架构:优秀的低代码平台会采用行业通用的技术栈(如Java、HTML5、RESTfulAPI),应用架构符合标准化设计,可脱离平台独立部署。

提供开放的数据接口与格式:平台需支持数据以JSON、Excel等标准化格式导出,同时提供开放的API接口,方便与其他系统进行数据同步。

拥有完善的生态协同能力:平台应具备开放的插件市场与第三方集成能力,支持接入主流的设计工具(如Figma)、测试工具(如Postman)、运维工具(如Jenkins)。

企业在选择低代码平台时,要做好以下四步,能有效规避技术锁定风险:

选型前明确“迁移需求”:在选型初期,需提前规划未来是否有迁移需求(如部署到自建服务器、更换平台),并将迁移需求写入选型标准。

验证平台的“开放性指标”:选型时需重点验证三个指标:一是技术栈是否标准化,可要求厂商提供应用架构文档;二是数据接口是否开放,测试能否顺利导出数据并同步到其他系统;三是生态集成能力,确认能否对接企业现有核心系统。

签订“解锁条款”合同:与厂商签订合同时,需明确“解锁条款”,例如要求厂商提供应用代码导出、数据格式转换的技术支持,约定迁移时的服务费用与周期,避免后期厂商以各种理由拒绝提供解锁服务。

分阶段试点开发:首次使用低代码平台时,建议先从非核心业务(如内部考勤系统、报销系统)入手,试点开发并测试迁移流程。若试点过程中发现锁定风险,可及时更换平台,避免在核心业务上投入过多导致损失。

低代码开发的技术锁定风险并非不可规避,核心在于企业能否选对“开放型”平台。随着低代码行业的成熟,越来越多的厂商开始重视平台开放性,只要企业在选型时做好充分调研,提前规划,就能既享受低代码开发的效率优势,又避免陷入技术锁定的困境。

在实际的低代码平台选型与使用中,企业还会遇到一些具体问题,这里为大家解答几个常见疑问:

问:中小企业预算有限,如何低成本验证低代码平台的开放性?

答:可优先选择支持免费试用的平台,试用期间重点测试数据导出功能(能否导出为Excel/JSON格式)、简单应用的代码导出能力,若这两项功能满足需求,再考虑付费升级。

问:已使用封闭型低代码平台开发应用,如何降低迁移损失?

答:先梳理应用核心数据,通过平台现有接口(如API)逐步将数据迁移到标准化数据库;再针对核心业务逻辑,用开放型低代码平台重新开发,待新应用上线后,逐步停用旧平台应用,减少直接迁移的风险。

问:低代码平台的“开放性”与“易用性”是否矛盾?新手企业该如何平衡?

答:不矛盾。现在很多开放型平台兼顾易用性,新手可通过可视化拖拽完成基础开发,后期有迁移需求时,再利用平台的开放功能导出代码或数据。